摘要:新京报讯(记者 田杰雄)在北京人数庞大的有机农业圈儿里,“天福园张老师”的故事让人听得耳朵都起茧子了。爱讲故事的人说她成为“农民”前的人生,有颇长的“高光时刻”;专业人士说她是北京唯一生物多样性农庄的缔造者;但在“圈儿外”普通人的眼里,张志...

新京报讯(记者 田杰雄)在北京人数庞大的有机农业圈儿里,“天福园张老师”的故事让人听得耳朵都起茧子了。爱讲故事的人说她成为“农民”前的人生,有颇长的“高光时刻”;专业人士说她是北京唯一生物多样性农庄的缔造者;但在“圈儿外”普通人的眼里,张志敏瘦小,单薄,满脸褶子,只要落在农村人群里,就再难找出来。

传统农业种植者中,你很难找到第二个这样的人。她说农业是人类与自然合作的艺术,农民是土地中生命的管理者。张志敏的天福园生物多样性农庄里没有“害虫”,“每个生命都有生存的理由”。靠着纯粹的人力劳动,她在农庄里生活了18年。

但随着新规划的出台、随着工业区已经临近农庄的墙根下,这座北京唯一的生物多样性农庄,还能存在多久呢?张志敏没有答案。

在天福园农庄小径上,一路鸡鸭相迎。新京报记者 田杰雄 摄

一堂选修课

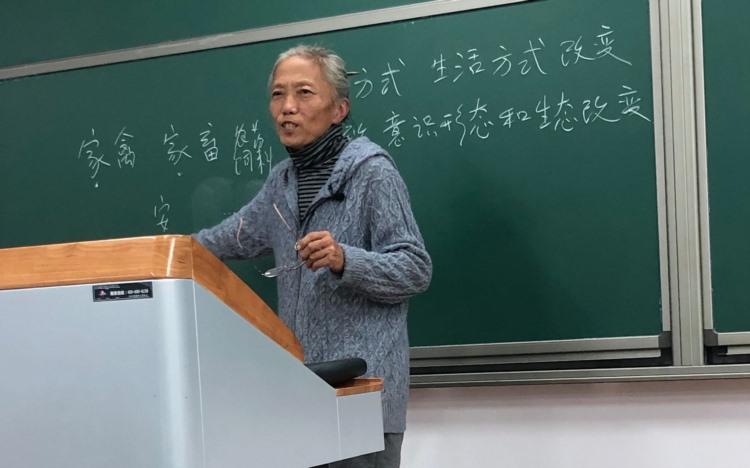

今年秋冬交替的时候,张志敏曾经受高校的邀请,在位于房山良乡的校区,为学生上了一堂农业发展趋势相关的选修课。

那天,张志敏因为顾着给农场里的鸡喂食,有点迟到,匆匆忙忙到达教室的时候,已挤满了近200名学生。但这堂课真正开始的时间,比预料的更晚——自带的那台IBM笔记本电脑太老,无法连接到教室的多媒体设备。教室里的投影幕布上一片空白,这个瘦小的“老太太”站在讲台前,针织帽衫背面还挂着农场里的杂草,鞋的侧面带着土地里的泥巴。她头发花白,脸上皱纹不少,两侧双颊还有一些凹陷,几乎没人相信她只有五十几岁。

最终张志敏只能放弃多媒体设备,她抬起遍布细纹、指节粗大的手拿起粉笔,在黑板上写下板书。写下的第一段话是,“人类生产方式、生活方式的改变,会导致意识形态和生态的改变”。

十月中旬,张志敏受邀到北京中医药大学良乡校区为200多名学生上了一堂选修课。新京报记者 田杰雄 摄

张志敏提到出现在一代人儿时记忆里的“莱弗林”广告,那是一款流行于上世纪八九十年代的杀虫剂广告——“正义的莱弗林,一定要把害虫杀死!”“这则广告所表达的暗示一直持续到如今,杀虫剂一定是正义的,而依靠植物中生长的昆虫一定是‘有害’的。”

她谈及现代农业的起源,会提到美国经济学家西奥多·W·舒尔茨所写的《改造传统农业》,这是现代农业的起源,但张志敏会发问,当工业技术和商业思维全盘嫁接到农业上,随之带来的生态环境、食品安全问题以及人类健康问题,又该如何解决呢?

在三个小时左右的时间里,张志敏没有提过自己的前尘过往。可在北京的有机农业圈儿里,“天福园张老师”的故事耳熟能详。

“脱轨”的后半生

每周逢二或是周末,农夫市集在三里屯、香格里拉摆摊赶集的时候,不熟悉的人要是询问起“张老师”的摊位,随便哪一位农友都得先短暂张望,才会指向一个系着围裙,满头白发的瘦小老太太,评价则会聚焦一个词汇——传奇。

张志敏的摊位在北京有机农夫市集一角。新京报记者 田杰雄 摄

传奇来自经历的反差。她曾是名校毕业,作为上世纪七十年代恢复高考后的首批大学生,考上对外经贸大学,那时还叫外贸学院,她是全年级年龄最小的一个;都知道她会多门语言,曾做过外交官,到访过四大洲三十多个国家;人们会说她曾是高级国际商务师,签下过中国开放农产品市场的最初订单,助力中国入世。以上种种,是张志敏前半生中漫长的高光时刻。但这些过往,都发生在上个世纪。在2001年以后,张志敏离开北京二环内的家,到了北京房山区良乡,开始在150亩地上过起了面朝黄土背朝天的生活。

至此,张志敏的余生注定与前半生“脱轨”。40岁以前,她是商务师、翻译官,只从事脑力劳动,是真正的职场女性;40岁以后,她开始做农事、干力气活,与泥土虫子打交道,是风吹日晒中苍老的农村妇女。

张志敏告诉新京报记者,最初自己选择去“当农民”,并不是对农业的热爱,纯粹是因为一场大病后的身体原因,只能接受绿色纯天然的蔬菜。2001年,张志敏在京郊房山租下150亩的土地,租期20年,这便有了如今的“天福园生物多样性农庄”。

不到60岁的张志敏已经一头白发。新京报记者 田杰雄 摄

比美国最热的生物多样性农庄早十年

11月份,农场里还有活儿干,堆肥、翻地、养牛、喂鸡,足以填满张志敏的一天。150亩的面积,除了张志敏和她从附近村庄里长期请来的两位老师傅,再无他人。

耕耙土地时,旋耕机是不用的,天福园也没有。张志敏说旋耕机能把蚯蚓打碎,刚发芽的草也会被打没,即使获得了松动的土地,但深度却永远超不过旋耕机械的半径,“超过这个深度,埋在地下的还是会板结、毫无生气的土地。”

报废的拖拉机摆在农庄一角,张志敏在车斗里写下“再好农机总得报废,中国农民不可报废”。新京报记者 田杰雄 摄

农场地里所有的农活儿全靠手工去做,“人力”是这里唯一且最大的生产力。农庄一角的拖拉机报废多年了,车斗里锈迹斑斑,“再好的农机总得报废,中国农民不可报废”,张志敏把这话写在车斗里。整片农场中,人为痕迹少之又少。张志敏总把《周礼》中所说的“万物自生焉则曰土,以人所耕而树艺焉则曰壤”挂在嘴边。在有机农业圈儿里,人们一般把这样的耕种方式称之为中华农耕。

豆瓣评分9.3分的美国纪录片《最大的小小农场》,讲述的是一对美国夫妇双双辞掉工作,自2011年起投入昂贵的时间成本,培育一座多样性种植、不用农药化肥的农场的故事。初次踏入乡村,夫妇俩最初拥有的地块土地板结情况严重,在慢速镜头下,铁锹接触到“土壤”的那一刻,会在微弱短暂的变形后,迅速弹起,这与铁锹铲在硬化道路上的效果没什么不同。而在影片的最后,农场形成生态循环,甚至看似给农场带来威胁的狼狗也成为了循环链条中的一部分。

完成这样的循环,纪录片中的美国夫妇用了7年,而在中国北京,张志敏用了10年,也比纪录片中的夫妇俩早了10年建成生物多样性农庄,这里成为了“百草园”,也成为了“百果园”。

来自自然的呼告

150亩地中,留给麦子的地盘只有6亩。夏天用镰刀割麦子的时候,“汗滴禾下土”的种植者,却不因为“粒粒皆辛苦”而将收获全部纳入怀中。“拾稻穗不用拾得太干净,一垄地上留一点,路过的鸟儿可以吃点儿,地下的小鼹鼠也能吃一些。”

在天福园农庄,能在杂草堆里找到凸起的鼹鼠洞并不稀奇,爱啃食农作物根茎的鼹鼠称不上是益兽,可在张志敏眼里,它也是大自然的一分子,“它们在地下生活,前爪别提多厉害,地下的土壤也因为它们,所以多了几分松软。”

农庄里的鼹鼠洞。新京报记者 田杰雄 摄

在天福园,那些原本不在农场饲养范围内的动物、昆虫,也履行着它们对于这片区域生态的职责,张志敏几乎从不去强行干预。“昆虫是大自然派来的信使,他们也有生存的意义。”

张志敏提到,例如金龟子的生命周期处在植物生长期,植物的嫩芽嫩叶是他们最爱的美餐。而对于树枝来说,被吃掉的芽和叶,可以避免树的枝叶过密,有利于萌生花芽;在干旱时大量繁殖的蚜虫会啃食树叶,但同样减少植物水分的蒸发,只要一场小雨,或是浇上充足的水分,蚜虫就又会奇迹般地减少,这同样是一种自然调节。

那些棘手的虫子,更像是来自大自然的“呼告”,“当人们看到这些昆虫的时候,它们可能想要表达的意思是‘不要杀我,快去注重下生态环境吧’、‘快去看看种植中有哪里失衡了吧’。古时,我们讲究‘两兵相交,不斩来使’,但在农业中,当面对这‘报信的信使’时,往往都选择了赶尽杀绝。”

在张志敏眼里,有机农业是人类与自然合作的艺术,农民应该有和自然合作的意识,去掌握生命节律,在农场中,农民所做的也只是管理生命,没必要去“征服自然”。“农庄是一个生命体,它的农田大小也并不能简单理解成经营面积,十年的‘养成’更接近十月怀胎,瓜熟蒂落的时候,也是这片土地形成自己的生态系统的时候。”

日本农业专家池田秀夫在2011年去过天福园,张志敏现在还记得,他在考察土壤情况时,顺手从农场拾起一米多长的树枝,走到菜园后,池田秀夫直接能够将树枝插进土壤中。对比那些因土地板结铁锹都铲不动的土壤,土壤的松软情况让这位来自国外的土肥专家大吃一惊。

世界级的动物学家珍妮·古道尔曾经也拜访过这里,天福园对待昆虫的方式被她写进自己的书里,作为她中国之行中最难忘的部分,在她《希望的收获(Harvest for hope)》一书中,记述了张志敏和她的天福园。

“中华农耕”的参与者

农民李香宜从没读过那些文章和书籍,但是也懂得农业中的那些微妙,她是张志敏请来的帮手之一。张志敏说,农场里唯二的两位师傅,其中一位虽然不是十分懂得“与大自然合作”的意义,但因为工作时间长而互相熟悉,能以近乎于家人的关系相处;另一位师傅李相宜来的时间短,却能够渐渐懂得农业中的那些妙处。

首次到天福园是4年前,那时候农庄已经形成了能够循环的生态系统。李香宜作为真实的中华农耕参与者,更懂得其中的麻烦和乐趣。

2016年以前,李香宜一直在房山区“农业示范基地”的大棚里干活儿,每天的工作是根据基地领导的要求照理大棚里的蔬菜。“一个棚里需要多少农药化肥,打多少次药,都是领导们安排好的。”而身为工作人员,李相宜觉得自己只是干活的“农具”,谈不上是“农民”。

对李香宜来说,天福园与之前基地工作最大的不同,在于繁琐。在种养结合的生物多样性农庄里,粪便会变成肥料,杂草也能喂养牛羊,生物们在完成自己生命成长的同时,也在供养着其它“伙伴”。人们作为“管理者”想要参与其中并不容易,尤其是这些工作需要纯粹的体力劳动。粪肥的运输需要人力,一般一垄地所需的肥料就足够李香宜用小推车来回折腾好一会儿,“掺和肥料的时候,也需要人去一铲子一铲子地翻腾,好让农家肥松软”。

李香宜是附近村落的村民,从自己家骑车到农场不过10分钟。今年11月刮大风最冷的那天是个周日,李香宜还是来到农场工作,“150亩的地只有三个人,不紧着点,这活儿干不完。”她说传统的农耕方式最讲究农时,时间上差一点,成果上要差出不少。

完全不施化肥农药的农庄里,作物的长势、产量完全比不上外面,苗子也长得相对更弱,“但这也没有办法,你知道即使弱一些,它对身体、对环境肯定没有害处。相比而言,让农作物长大、长好的办法却有很多。”李香宜说,很多有“颜值”的食物是化肥工业的作用,而非农业本身的成果。

物种灭绝从生物多样性缺失开始

在生物多样性生态系统下,李香宜只要做到“不违农时”,不用化肥农药,也能获得满意的果蔬肉蛋。但在专业的学者眼中,生物多样性的意义不止于此。

天福园是全鑫子回国后拜访的首个生物多样性农庄,此前她在美国学习研究生物多样性相关专业。而之所以说是“首个”,是因为天福园也是全鑫子跑遍北京发现的唯一具备生物多样性、形成了小生态系统的农庄,“如果放大范围,天福园甚至都可以说是中国第一个生物多样性农庄,目前是否后继有人犹未可知。”

具备生物多样性又能如何?

全鑫子向记者解释的时候提到,这是实现生态可持续的必要条件,“拿天福园举例,在农庄中人们可以发现上百个种类的草,这其实也就意味着园区内昆虫类型的丰富。原因在于,越是低等的生物,构成它们的元素就越单一,它们对于食物的选择性就越少,所以很多虫子只能吃一两种植物,也只有生物物种的多样性,才能供给更多类型的生物。而在大自然中,人之所以走在食物链顶端,就是因为越高等的生物,所能选择的食物越多。每一种生物其实都是所谓‘食物链’中的一部分,也是构成人类营养元素的一部分。”全鑫子说,如果从相对极端的角度考虑,但凡一个区域里缺少了一种生物,哪怕是草履虫,那么在这个区域里就永远缺失了与之相关的营养元素。

“人们会觉得‘生物多样性’这个概念很边缘,生活中很少听到这个词汇,但维系生态生物多样性是一个区域不可或缺的。”全鑫子说,世界上每一个物种的灭绝都与生物多样性的缺失息息相关,而这种关联所形成的链条,最终将会以各种各样的方式影响到人。

联合国粮食及农业组织下的粮食和农业遗传委员会给出的解释或许更加权威。

在2019年委员会发布的《世界粮食和农业生物多样性状况》报告中提到,生物多样性指的是遗传、物种、和生态系统层面的生物多样性,“粮食和农业生物多样性”是其中的一个子集,也是确保粮食安全、可持续发展以及很多重要生态服务供给的不可或缺的条件。

在参考了91份国别报告、27份国际组织报告以及175位作者和审查提出的意见之后,报告指出:有分析表明,粮农生物多样性受到了各个层面诸多变革因素的影响。其中被各国所提及最多的变革因素即是水土利用和管理模式的改变。这份报告中明确提到,“各国大都将政策措施和科技进步视作积极的力量,能够为减少其他变革因素对粮农生物多样性的不利影响提供一些手段。然而,旨在推动粮农生物多样性可持续管理的政策往往实施不力。”

农场一角写着不违农时。新京报记者 田杰雄 摄

农庄会消失吗

张志敏至今还没有读过这份报告,但一些新的情况,让她有着更现实的担忧。

在上个月底刚刚获批的《房山分区规划(国土空间规划)(2017年-2035年)》中,确定房山区是首都西南部重点生态保育及区域生态治理协作区,发展目标为营造人与自然和谐共生的家园典范。不巧的是,天福园所在的位置位于良乡镇与窦店镇之间,在新的《分区规划》中,这个位置被标注为“城镇建设用地”、“集中建设区”。

虽然在2015年一份北京窦店高端制造业基地相关报告表中,天福园的位置看似只是临近基地扩区的规划范围,但在新发布的《分区规划》城市设计重点地区分级示意图中,天福园所在的区域已经被划定为北京窦店高端制造业基地。

扩区规划范围逼近农庄。地图截图

上周,新京报记者致电制定《分区规划》的北京市房山区城乡规划设计所,工作人员表示规划会考虑已存在的村庄农田,但具体地块情况仍需咨询乡镇。随后记者又联系到房山区良乡镇规划建设管理办、农业发展科、以及宣传部门,工作人员均表示未听说过“天福园生物多样性农庄”,对方称,目前只知晓江村(天福园所在村落)并无拆迁计划,但“江村部分区域涉及到与窦店镇的合作”,土地问题还需咨询村庄。

另外让张志敏感到担心的是,2001年与村委会签订的承包合同在20年到期后,自己是否还能续租、踏踏实实地在这里务农?或者即使签订合同,是否就能免去后期再被区域征用的可能?若是不能,那么是不是就意味着这座建成20年、北京唯一的生物多样性农庄将不复存在?

记者就此事曾致电村委会,工作人员只称,待土地承包合同到期后,“天福园可以考虑续租”,至于窦店基地项目是否会影响到天福园,对方也给出了否定答案。

新京报记者看到,正在施工的项目已经迫近在天福园的西墙根处。

北京该不该留一处生物多样化农庄?

原北京市政协委员、人大代表李凤玲认识张志敏是在一次行业峰会上,那时李凤玲的头衔里除了清华教授,还是中国国际城市化发展战略研究委员会的副主任。李凤玲第一次真正去到农庄已经是3年前,随后认为“天福园理应得到保护”。

李凤玲坦言,“社会已经形成了一种发展惯性,具体到城市发展理念、有机农业保护与发展问题上,究竟将沿怎样的路径前行,犹未可知”,“但留住天福园这块从事有机农业的净土不应该有太多障碍。”

但李凤玲也谈到,从局部来看,城市发展存在边界驱动效应,一旦城市扩展到某个区域,那么群众的心态必然是盼望着自己的家门口有所发展,因为这是他们几辈人都在期盼的机遇。天福园所在区域的村民势必也希望自己的土地能够被政府征用,这对天福园未来发展不利。

“城市发展的规模越来越大,在这个背景下,究竟能给有机环境多大的生存空间?”2016年到访农庄的李凤玲曾提出这样的问题,2019年12月,距离土地承包合同期限还有不到两年时间,张志敏一直在等这个答案。

那么,北京到底有无必要好好保存甚至发展一个生物多样性农庄?很多生态小农也在期盼一个答案。

(应受访者要求 李香宜为化名)

新京报记者 田杰雄

编辑 张树婧 校对 郭利